理想のパレットはいつ出来る?

透明水彩と不透明水彩の違い

透明水彩絵具は乾いても凝固はせずに、また水に触れると融解します。

これは不透明水彩絵具(ガッシュ、ポスターカラー、学童用絵具も含む)も一緒です。

乾く、もしくは固まると耐水性になるアクリル絵具や油絵具とはそこが違います。

パレットの使い方とその理由

この性質を利用して、透明水彩絵具はあらかじめチューブからパレットに出して、一旦乾かしてから使うのが一般的です。

私が今使っているのはアルミ製にコーティングされた物ですが、以前はスチール製の物を使っていました。

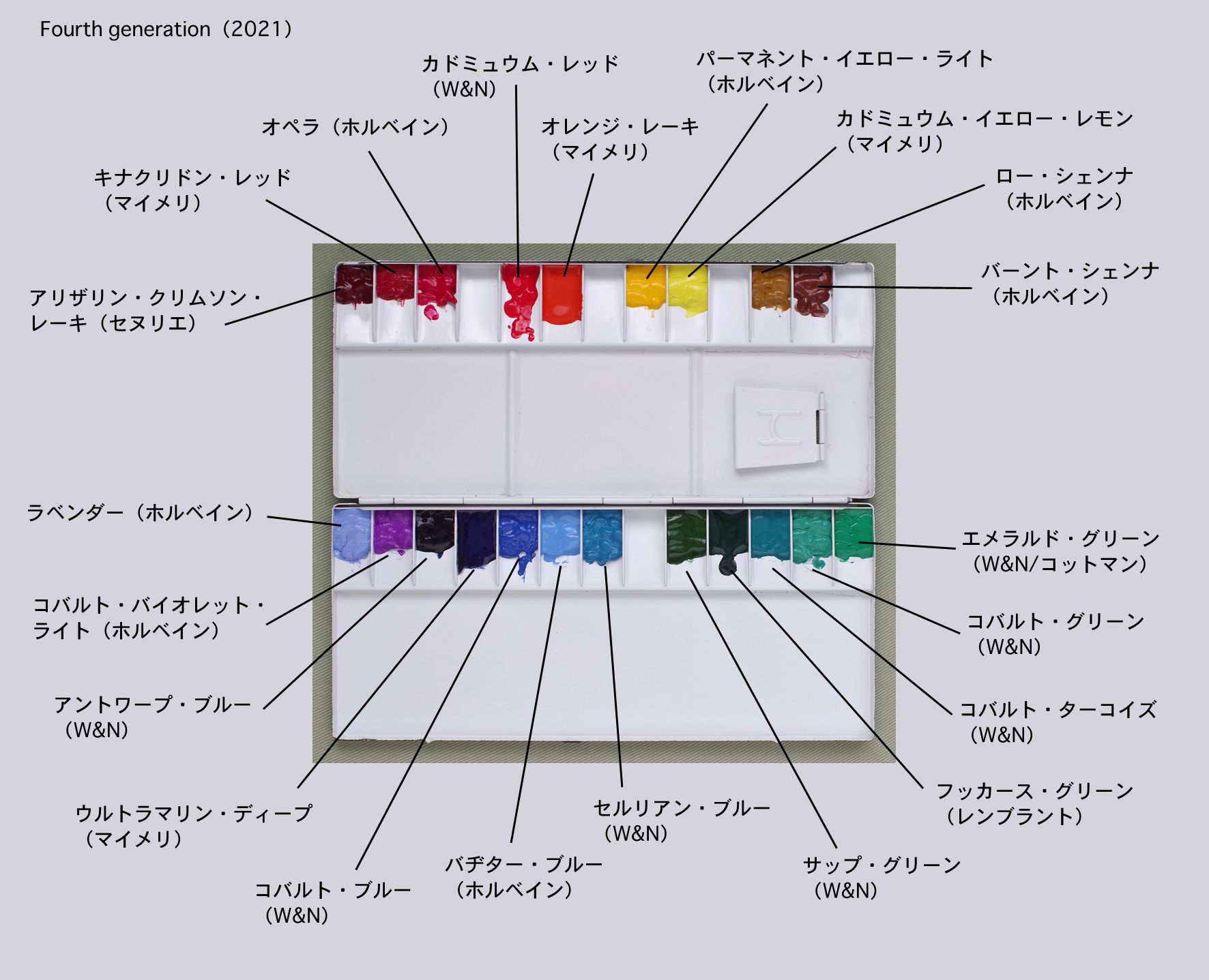

写真のパレットは4代目に当たります。

色選びと配置の工夫

これまでに使って来た頻度の高い絵具に、試したいと思う色を足しました。

まず、チューブのまま並べてみて配置を考えます。これは、どの絵具を置いたかを忘れないようにするためでもあります。

ちょっとワクワクするとても楽しい時間です。

その後、パレットのマスに絵具を出して行きますが、最初に考えた配置通りにならないあたりもまた面白いところであります。

一通りチューブから出したところで、写真を撮っておいて、名前を記入します。

使用絵具の内訳(21色)

このように 21 色、複数のメーカーの物が混在しています。

確認すると

○ウィンザー&ニュートン社(以下 W&N、コットマン含む)が8色

(カドミュウム・レッド、コバルト・グリーン、コバルト・ターコイズ、サップ・グリーン、セルリアン・ブルー、コバルト・ブルー、アントワープ・ブルー、エメラルド・グリーン)

○ホルベイン社が7色

(オペラ、パーマネント・イエロー・ライト、ロー・シェンナ、バーント・シェンナ、バヂター・ブルー、コバルト・バイオレット・ライト、ラベンダー)

◯マイメリ社が4色

(キナクリドン・レッド、オレンジ・レーキ、カドミュウム・イエロー・レモン、ウルトラマリン・ディープ)

◯セヌリエ社 1 色(アリザリン・クリムソン・レーキ)

◯レンブラント社 1 色(フッカース・グリーン)

という陣容になっています。

メーカー混在でも問題なし

このようにメーカーが違っても、透明水彩というカテゴリーであれば、混ぜて使っても差し支えあまりません。

所々空いているのは新たに試したい色を置くゲストコーナーです。

色の配置とその理由

色の配置は人によって様々ですが、私は

赤→オレンジ→黄→茶(上段)

紫→青→緑(下段)

という系統になっています。これは同系色を集めてグラデーションにする事で、多少混ざっても影響が少ないという判断が大きいですが、多分に感覚的なところもあります。

4代目パレットの今

さてこのようにして作られた4代目パレットですが、この後で屋外スケッチ用に改良され、普段使いでは3代目のパレットがいまだに主流を張っています。